In seiner Autobiographie Die Welt von Gestern, den grandiosen Erinnerungen eines Europäers, unterzieht Stefan Zweig die so unübersehbar zahlreichen, kriegsbegeisterten Intellektuellen, Philosophen, Ärzte, Priester aller Konfessionen und alle Länder einer fundamentalen Kritik – alle jene, „deren Vernunft, deren formende Kraft, deren menschliche Haltung wir vor einer Woche, vor einem Monat noch bewundert.“ In der ehrlichen, wenn auch unsinnigen Ekstase der ersten Kriegszeit wäre, wer am wildesten tobte, am lautesten gehört worden, „und so sangen und schrien sie hüben und drüben in wildem Chor.“

Ein Chor, in den einzustimmen Zweig selbst durchaus willens gewesen war. Auch wenn er sich nach Kriegsende zum stets überzeugten Pazifisten stilisieren sollte, war er zunächst in den Reihen jener zu finden, die am glühenden Patriotismus des August 1914 auch in ihrem veröffentlichen Schreiben teilhatten. Seine Feuilletons, die zu diesem Zeitpunkt in der Neuen Freien Presse publiziert wurden, sind voll von martialischem Enthusiasmus und deutschem Nationalismus: „Mit beiden Fäusten, nach rechts und links muß Deutschland jetzt zuschlagen, der doppelten Umklammerung seiner Gegner sich entwinden.“ Als sich französischsprachige Freunde wie Emile Verhaeren, der die Invasion seines Heimatlandes Belgien miterlebte, öffentlich gegen den „germanischen Sadismus“ engagierten, war Schluss mit der gemeinsamen europäischen Sache. Zweig verfasste im Oktober 1914 einen offenen Brief An die Freunde im Fremdland, in dem er für die Dauer des Kriegs den Abschied von den einst so engagiert verfochtenen kosmopolitischen Ideen und Idealen proklamierte. Wegbegleiter wie Romain Rolland, mit dem er weiterhin Korrespondenz pflegte, versuchten in heftiger Polemik, seinen geradezu überbordenden Kriegspatriotismus in die Schranken zu weisen.

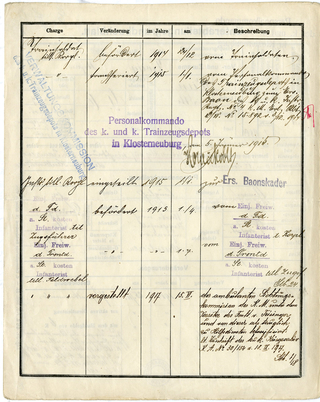

Noch fürchtete Zweig in jenen Tagen, selbst eingezogen zu werden, aber nach wenigen Wochen Grundausbildung versetzte man ihn in das Kriegsarchiv, wo er zum geistigen Zentrum der Literarischen Gruppe wurde, betraut u. a. mit der Zusammenstellung von Berichten über Soldaten, die für besondere Auszeichnungen vorgesehen waren – dem so genannten Heldenfrisieren. Ähnlich wie viele andere durchlebte Zweig ein Wechselbad der patriotischen Gefühle; schnell alternierend bestimmten gefälliger Nationalismus, simple Loyalität, tiefe Verzweiflung und zunehmender Kriegsekel seine geistige Haltung, bevor er sich in seinem literarischen Schaffen zu einem eindringlichen Mahner gegen den Krieg und Befürworter eines radikalen Pazifismus wandelte. 1915 begann er mit der Arbeit am Drama Jeremias, das im Februar 1918 in Zürich uraufgeführt wurde und als biblisch verkleidetes Antikriegsdrama großes Aufsehen erregte.

Stefan Zweig über die Begriffe „subversive Elemente“ und „seriös“

Stefan Zweig über die Begriffe „subversive Elemente“ und „seriös“

KA, KÜA Nr. 547 ex 1914

Verehrliche Leitung

Ich möchte mir erlauben, darauf aufmerksam zu machen, dass der Text der heute ergangenen und so sehr wichtigen Aufforderung dem größten Teil des Publicums unverständlich ist. Das Wort „subversive Elemente“ ist kaum einem unter den Tausenden, für die diese Aufforderung doch bestimmt ist, aus dem allgemeinen Sprachgebrauch bekannt und gerade solche Kundgebungen sind höchster Wortklarheit bedürftig.

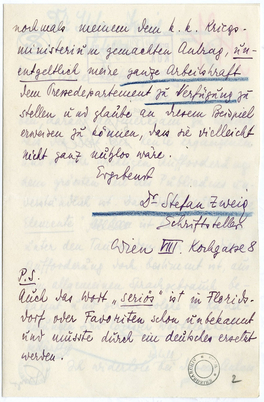

Ich wiederhole deshalb bei diesem Anlass nochmals meinem dem k. k. Kriegsministerium gemachten Antrag, unentgeltlich meine ganze Arbeitskraft dem Pressedepartement zu Verfügung zu stellen und glaube an diesem Beispiel erweisen zu können, dass sie vielleicht erweisen zu können, dass sie vielleicht nicht ganz nutzlos wäre.

Ergebenst

Dr. Stefan Zweig

Schriftsteller

Wien VIII. Kochgasse 8

P.S.

Auch das Wort „seriös“ ist in Floridsdorf oder Favoriten schon unbekannt und müsste durch ein deutsches ersetzt werden.

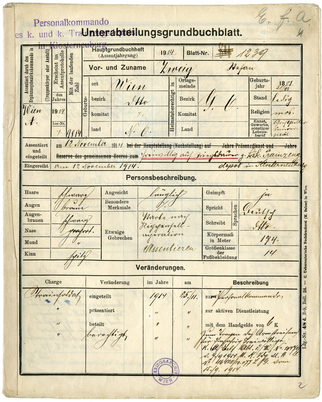

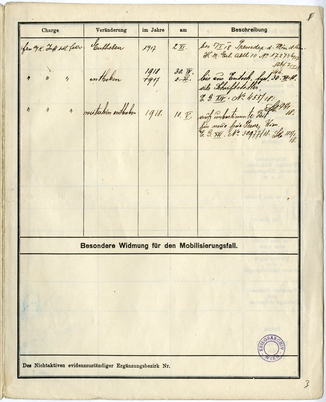

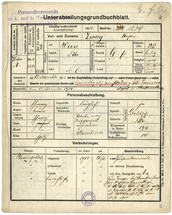

Militärlaufbahn Stefan Zweig

Militärlaufbahn Stefan Zweig

KA, Pers GBBL Wien GJ 1881 Kt. 397