Der seit 27. Jänner 1912 am Wiener Hof akkreditierte Nuntius Raffaele Scapinelli Di Leguigno, Titularerzbischof von Laodicea, hatte sich im Jänner 1915 im Auftrag des seit 3. September 1914 regierenden Papstes Benedikt XV. vergeblich bemüht, den italienischen Kriegseintritt durch Konzessionen Österreich-Ungarns zu verhindern. Im Londoner Vertrag vom 26. April 1915 verpflichteten sich Großbritannien, Frankreich und Russland gegenüber Italien, eine Mitwirkung des Heiligen Stuhles bei kommenden Friedensverhandlungen nicht zuzulassen (Artikel 15).

Unmittelbar nach erfolgtem Kriegseintritt Italiens erwies sich das (freilich beschränkte) Bombardement von Teilen Venedigs als publikumswirksames, wenn auch militärisch irrelevantes Instrument emotionaler Mobilisierung gegen den nunmehr als „Verräter“ qualifizierten ehemaligen Bündnispartner. Dem österreichisch-ungarischen Heeresbericht vom 25. Mai 1915 ist zu entnehmen: „Heute vor Sonnenaufgang, also genau 12 Stunden nach Kriegserklärung seitens Italiens, hat die k. u. k. Flotte gleichzeitig eine Reihe erfolgreicher Aktionen an der Ostküste Italiens von Venedig bis Barletta ausgeführt. In Venedig hat ein Marineflieger 14 Bomben geworfen, im Arsenal einen Brand erzeugt, einen Zerstörer stark beschädigt, Bahnhof, Ölbehälter und Hangars am Lido beworfen.“

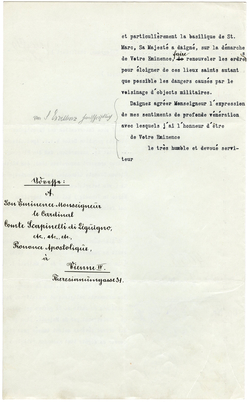

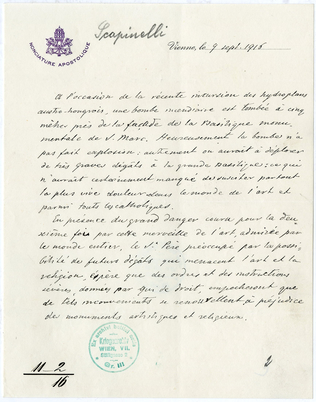

Über ein Jahr danach war die Stimmung bereits eine andere, so dass Scapinelli am 9. September 1916 die wörtlich zitierte Aufforderung an den Kaiser richtete. Franz Joseph I. ließ daraufhin (12. September 1916) folgenden Befehl an das Armeeoberkommando, das Heeresgruppenkommando Erzherzog Eugen und an das Flottenkommano ergehen:

„Auf eine Intervention des Päpstlichen Stuhles geruhen Seine k. u. k. Apostolische Majestät A(ller)g(nädigst) anzuordnen, daß die Flugzeugführer erneuert anzuweisen sind, dem kirchlichen Dienste dienende, sowie Kunstobjekte (wie beispielsweise die Basilika S. Marco in Venedig) bei ihren Angriffen auf feindliche Städte tunlichst zu schonen.“

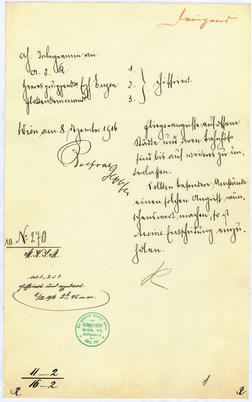

Bekanntermaßen bemühte sich Kaiser Karl I. bereits unmittelbar nach Regierungsantritt um Friedensschritte, was schließlich bereits am 12. Dezember 1916 zu einem Friedensangebot der Mittelmächte an die Alliierten führte. Vor diesem Hintergrund ist auch seine im Vergleich zu Franz Joseph schärfer und eindeutiger formulierte Weisung vom 8. Dezember 1916 zu sehen: „Fliegerangriffe auf offene Städte und deren Bahnhöfe sind bis auf weiteres zu unterlassen. Sollten besondere Umstände einen solchen Angriff wünschenswert machen, so ist meine Entscheidung einzuholen. (Gezeichnet) K(arl)". Im Schweizer Exil kommentierte der Kaiser seine Entscheidung folgendermaßen:

„Ich habe verboten, daß offene Städte, die in einer gewissen Entfernung von der Front lagen und militärisch ohne Bedeutung waren (keine Kommanden, keine Truppenansammlungen), [...] mit Bomben angegriffen werden sollten. und teilte diesen Befehl dem Hl. Vater mit dem Zusatze mit, daß ich bei nicht reziproquem Vorgehen der Italiener gezwungen wäre, diesen Befehl zu widerrufen.“

Sichtlich bemüht, Vorwürfe einer zu wenig energischen Kriegsführung, wie sie in den Nachkriegsjahren von deutscher Seite erhoben wurden, zu entkräften, begründete der ehemalige Kaiser seine Haltung mit militärischen Erwägungen – zu wenig eigene Flugzeuge, zu große Ausfälle -, aber auch mit humanitären Aspekten – die Italiener würden dann eben auch das Hinterland der Donaumonarchie schonen – schließlich aber auch mit dem Wunsch, die Friedensfühler über den Vatikan nach Italien nicht abreißen zu lassen: „Der Papst wußte davon und ich bin bei seiner Friedenssehnsucht überzeugt, daß er diesen Akt der Humanität auch unserem Gegner zur Kenntnis gebracht hat“.

Die Reduktion des Bombeneinsatzes auf päpstliche und kaiserliche Initiative

Die Reduktion des Bombeneinsatzes auf päpstliche und kaiserliche Initiative

KA, MKSM 1916 11-2/16-2

Nuntius Raffaele Scapinelli Di Leguigno an österreichisch-ungarisches Außenministerium, Wien, 9. 9. 1916

Gelegentlich des neulichen Einfluges österreichisch-ungarischer Wasserflugzeuge ist eine Brandbombe fünf Meter vor die Fassade der Hauptbasilika von San Marco gefallen. Glücklicherweise hat die Bombe keine Explosion verursacht: Andernfalls hätte man sehr schwere Schäden an der großen Basilika zu beklagen gehabt, was sicherlich nicht verfehlt hätte, allerorts den lebhaftesten Schmerz in der Welt der Kunst und unter allen Katholiken hervorzurufen.

In Gegenwart der großen Gefahr, der dieses Meisterwerk der Kunst, das von der ganzen Welt bewundert wird, zum zweiten Mal ausgesetzt war, erwartet der Heilige Vater, besorgt durch die Möglichkeit weiterer Schäden, die Kunst und Religion bedrohen, dass strenge Befehle und Anweisungen von zuständiger Stelle verhindern werden, dass solche Widrigkeiten sich zum Nachteil von Denkmälern der Kunst und Religion wiederholen.

Die Reduktion des Bombeneinsatzes auf päpstliche und kaiserliche Initiative

KA, MKSM 1916 11-2/16-2

Wien, am 8. Dezember 1916

Fliegerangriffe auf offene Städte und deren Bahnhöfe sind bis auf weiteres zu unterlassen.

Sollten besondere Umstände einen solchen Angriff wünschenswert machen, so ist meine Entscheidung einzuholen.

K(arl)